03.26

タオルの黒ずみの落とし方・予防法|正しい洗濯とお手入れのコツ

タオルの黒ずみや臭いが気になった経験はありませんか。

毎日使うタオルは、できるだけ肌触りよく清潔に保ちたいところです。しかし、使っていくうちに黒ずみや臭いが目立ってしまうこともあるでしょう。

この記事では、タオルの黒ずみや臭いを防ぐための洗濯方法と、発生してしまったときの対処法をわかりやすく解説します。タオルを清潔に保ち、長く快適に使うためのヒントをご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

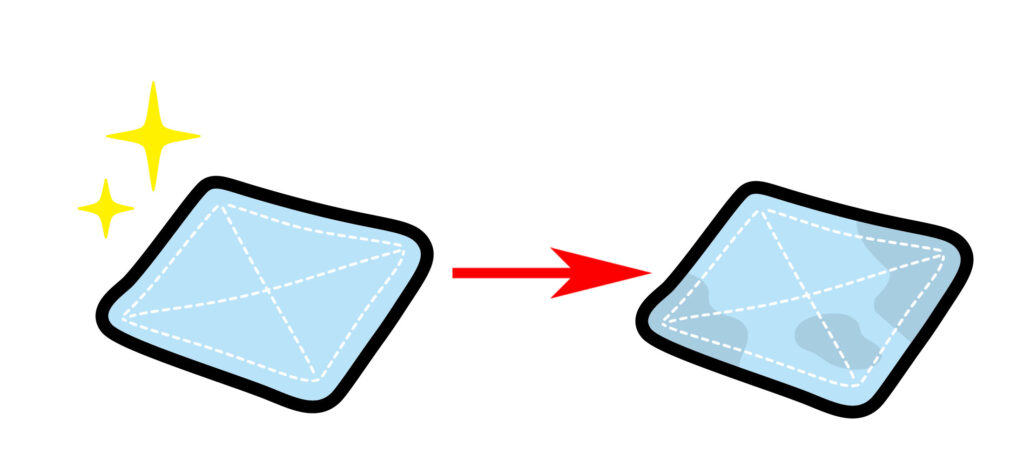

タオルが黒ずむのはなぜ?

まずは、タオルがなぜ黒ずんでしまうのかを理解しておきましょう。タオルの黒ずみは、主に以下のような原因によって起こります。

- 汚れの蓄積とカビの発生

- 洗剤・柔軟剤の残留

- 色移りや外部環境からの汚れ

汚れの蓄積とカビの発生

タオルに皮脂や汗、角質など、洗濯で落とし切れない汚れが残っていると、それが繊維に蓄積されていき、徐々に黒ずみとなって目立つようになります。40度以下の水では汚れが落ちにくいため、こまめに洗濯をしていても、どうしても落としきれない汚れが残ってしまうのが原因です。

湿ったままの放置によるカビの繁殖

タオルを湿った状態で放置すると黒カビが付きやすくなり、徐々に繁殖して黒ずみのようになることがあります。カビの黒ずみは取れにくいので、カビを発生させないことが大切です。

洗濯時の洗剤・柔軟剤の残留

すすぎ不足による洗剤残り

洗剤や柔軟剤の量が多すぎたり、すすぎが不十分だったりすると、それらがタオルの繊維に残り、黒ずみの原因になることがあります。特に、粉末洗剤や柔軟剤は繊維に残留しやすく、その成分が汚れを引き寄せやすい性質があるため、使いすぎると黒ずみを引き起こしやすいといわれています。

また、ドラム式洗濯機は節水設計のため、すすぎが不足してしまう場合があります。すすぎ回数を増やしたり、「念入りすすぎコース」を使用したりすることで、洗剤残りを防げます。

柔軟剤の過剰使用による影響

タオルをやわらかく仕上げるために、柔軟剤を使用している方も多いかもしれません。しかし、柔軟剤を使うとタオルの繊維の表面に膜ができ、汚れが付着しやすくなります。タオルの吸水性を高めるためにも柔軟剤は使用しないのが理想ですが、使う場合は毎回ではなく、ときどき使う程度にとどめておくのがおすすめです。

洗濯時の色移りや外部環境からの汚れ

洗濯によって、タオルに新しい汚れがついてしまう場合があります。

衣類からの色移り

濃い色の衣類と白系のタオルを一緒に洗濯すると、色素がタオルに移ることがあります。特に新品の衣類は色落ちしやすく、タオルが黒ずむ原因になります。特に白系のタオルは、色柄ものの衣類と一緒に洗濯をしないようにしましょう。

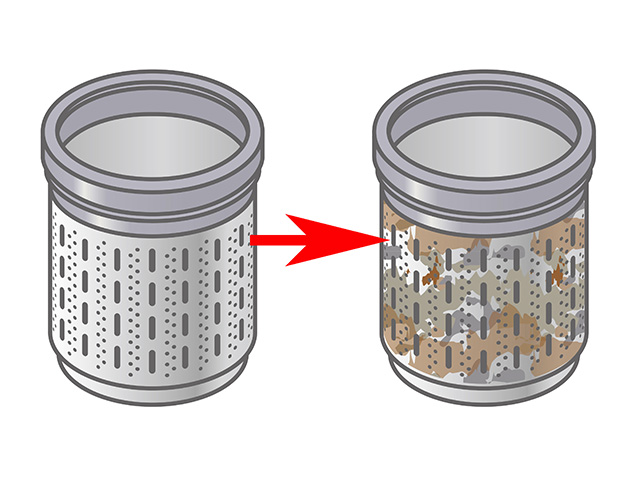

洗濯機の汚れの付着

洗濯機の内部にカビや洗剤カスが残っていると、洗濯のたびにタオルや衣類に汚れが付着し、黒ずみの原因になります。洗濯槽クリーナーを定期的に使用し、洗濯機をきれいに保つことで、タオルへの付着を防げます。

外部環境からの汚れの付着

干す場所の環境がタオルの黒ずみを引き起こすこともあります。特に外干しの場合は、周囲の環境にも注意が必要です。

タオルに臭いがつきやすいのはなぜ?

続けて、タオルの臭いがなぜ発生するかも確認しておきましょう。

- 汚れの残留による雑菌の繁殖

- 洗濯槽のカビ

汚れの残留による雑菌の繁殖

タオルの臭いの主な原因は、落とし切れなかった汗や皮脂を栄養にして繁殖する雑菌です。いわゆる「生乾き臭」や「部屋干し臭」の正体も、実は人が持つ菌に由来しているのです。

特に部屋干しでは、湿度や温度の条件が揃って菌が繁殖しやすく、さらに乾燥までに時間がかかるため、臭いが発生しやすくなります。

洗濯槽のカビ

洗濯槽にカビや雑菌が繁殖していると、洗濯中にそれらがタオルに移り、臭いの原因になることがあります。洗濯槽は湿気がこもりやすく、洗剤カスが残りやすいなど、カビや雑菌が増えやすい環境が整っているので注意が必要です。

タオルの黒ずみや臭いを防ぐには?

タオルに付着した黒ずみや臭いは、日頃の洗濯方法を少し工夫するだけで防げる場合も多いです。ここでは、黒ずみや臭いを予防するための洗濯のポイントを解説します。

- タオルをこまめに洗う

- 洗剤や柔軟剤は適量を守る

- 洗濯後はできるだけ早く乾かす

- 洗濯槽を定期的に掃除する

タオルをこまめに洗う

タオルはためこまず、なるべく早く洗うようにしましょう。

特に、使用後の湿ったタオルをそのまま放置すると、皮脂や汗が繊維に残り黒ずみの原因になります。さらに、湿気がこもったままの状態では雑菌が繁殖しやすく、そこから嫌な臭いが発生することもあります。

どうしてもすぐに洗えない場合は、乾燥だけでもさせておくと良いでしょう。

洗剤や柔軟剤は適量を守る

タオルを洗う際は、洗剤や柔軟剤の使用量を守ることがとても大切です。洗剤を多く入れすぎると、すすぎの際に流し切れずにタオルに残留し、黒ずみや臭いの原因になるためです。

また、柔軟剤を使うとタオルがふんわり仕上がり、手触りが良くなることがありますが、実は柔軟剤を使いすぎると繊維に膜ができてしまい、吸水性が落ちるというデメリットもあります。特にタオル本来の吸水性を保ちたい場合は、柔軟剤の使用を時々にとどめておくと良いでしょう。

洗濯後はできるだけ早く乾かす

洗ったタオルは、しっかり乾かしましょう。雑菌やカビの繁殖を防ぐためには、濡れたタオルをできるだけ早く乾かすことがポイントです。

可能であれば、屋外の日陰で風通しの良い場所に干すのが理想ですが、部屋干しの場合は、サーキュレーターや除湿機を使ってできるだけ早く乾燥させるようにしましょう。

また、乾燥機を使うと、タオルがふんわり仕上がり、気になる臭いが取れることもあります。ただし、高温で乾燥させると繊維が傷みやすくなるため、低温設定にして短時間で仕上げるのがおすすめです。

洗濯槽を定期的に掃除する

洗濯槽にカビや汚れが付着していると、洗濯中にそれらがタオルに移り、黒ずみや臭いの原因になります。洗濯槽は湿気がこもりやすく、カビが繁殖しやすい環境のため、定期的に掃除をして清潔に保ちましょう。

洗濯機の使い方を工夫する

縦型洗濯機とドラム式洗濯機は、汚れを落とす方法が大きく異なります。それぞれの機能を活用し、汚れや洗剤をタオルに残さないようにしましょう。

縦型洗濯機:多めの水量で洗う

縦型洗濯機の洗濯方式は、かくはん(攪拌)式と呼ばれています。かくはん式とは、水の中に洗濯物と洗剤を入れ、水流によって汚れを落とす方式です。最近は節水タイプの洗濯機も登場していますが、「高水位」で多くの水を使って洗う方が、汚れや洗剤をしっかり洗い流せます。

すすぎの回数を減らせるタイプの洗剤もありますが、汚れや洗剤をよりきれいに流すためには、通常通りすすぎをする方が安心です。

ドラム式洗濯機:念入りにすすぎをする

ドラム式洗濯機の洗濯方式は、たたき洗いと呼ばれています。たたき洗いとは、ドラムを回転させて洗濯物を上から下に落とし、水や洗剤を衣類に浸透させながら洗う方式です。少ない水でたたき洗いをするため、洗剤が繊維に残りやすくなるといわれています。

タオルを洗う際は「念入りすすぎ」などを選択し、洗剤が残らないように時間をかけてすすぐのがおすすめです。また、洗濯物を詰め込みすぎると汚れ落ちが悪くなるため、標準の7割程度の量を目安にするとよいでしょう。

タオルの黒ずみの落とし方

日頃からお手入れに気をつけていても、タオルに黒ずみや臭いが発生してしまうことがあります。その場合、次のような方法で改善できることもありますが、タオルの繊維を傷める可能性があるため、慎重に行いましょう。

- 漂白剤や重曹でつけ置き洗いをする

- 煮沸する

漂白剤や重曹でつけ置き洗いをする

タオルの黒ずみや臭いが気になる場合は、酸素系漂白剤や重曹を使用すると改善することがあります。

ただし、漂白剤や重曹を頻繁に使用すると繊維が傷みやすくなり、タオルのふんわり感が損なわれることがあるので注意しましょう。また、漂白剤や重曹がタオルに残らないよう、使用後にすすぎを徹底することが大切です。

つけ置き洗いの方法

一般的なタオルのつけ置き洗いの方法を紹介します。タオルや漂白剤、重曹によって適切な方法が異なりますので、説明書等で確認のうえお試しください。

<準備>

- 酸素系漂白剤(粉末タイプ)または重曹 …大さじ1〜2

- 40〜50℃のぬるま湯 …5L程度

- 大きめのバケツや洗面器

- ゴム手袋

<手順>

- ぬるま湯をバケツに入れ、酸素系漂白剤または重曹を溶かします。

- タオルを広げて浸し、30分程度つけ置きします。

- つけ置き後、軽くすすいでから洗濯機で通常通り洗います。

- しっかり乾燥させます。

つけ置き洗いのメリットと注意点

つけ置き洗いには、以下のようなメリットと注意点があります。

<つけ置き洗いのメリット>

- 通常の洗濯では落ちにくい黒ずみや汚れを分解しやすくなる。

- (酸素系漂白剤の場合)汗や皮脂汚れによる黄ばみにも効果が高い。

<つけ置きの注意点>

- 重曹が溶けにくいことがあるので、しっかり溶かし、よくすすぐ。

- 長くつけすぎると繊維を傷めたり、汚れが再付着したりする場合がある。

- 漂白剤や重曹を頻繁に使うと、タオルのふんわり感が損なわれることがある。

- 重曹を洗濯機に入れると、洗濯機の故障の原因になる場合がある。(洗濯機の取扱説明書に従う)

煮沸(煮洗い)する

タオルの臭いがなかなか取れないときに、煮沸すると取れる場合があります。鍋にお湯と重曹、タオルを入れて数分だけ火にかけることで、雑菌が除去されやすくなるでしょう。

ただし、タオルは高温に弱いため、熱湯によって繊維が傷んだり、硬くなったりしやすいので注意しましょう。

<煮洗いに適していないタオルとは>

以下のタオルは、煮洗いによって劣化する可能性が高いので、控えましょう。

- ポリエステルやナイロンなどの化学繊維や、ウール素材のタオル(高温に弱いため)

- 白色以外のタオル(染料が落ちる可能性があるため)

タオルの黒ずみや落とし方に関するQ&A

ここからは、タオルの黒ずみや落とし方について、よくある質問とその回答を紹介します。

Q:黒ずみが発生しやすいのは、どのようなタオルですか。

黒ずみが発生しやすいタオルのタイプと、黒ずみを発生させないための対処法を紹介します。

- 厚手のタオル:乾きにくいため、雑菌が繁殖しやすい。風通しのよい場所に干し、しっかり乾かして保管する。

- パイルが長いタオル:糸クズやホコリが絡まりやすく、汚れが蓄積しやすい。洗濯前や干した後などにはたいて汚れを落とす。

Q:タオルの黒ずみが目立ってきたら、買い換えるべきですか。

黒ずみの原因は、汚れやカビです。そのまま使い続けると、雑菌やカビが繁殖し、不衛生な状態になりやすいため、買い替えを検討するとよいでしょう。

Q:洗濯時に黒ずみが発生しにくい洗剤の種類は。

粉末洗剤と液体洗剤で比較すると、液体洗剤の方が黒ずみが発生しにくい傾向があります。粉末洗剤と液体洗剤には、次のような特徴があるためです。

- 粉末洗剤:洗浄力は高いが、溶け残りが黒ずみの原因になることがある。

- 液体洗剤:水に溶けやすく、すすぎ残りが少ないため黒ずみが発生しにくい。

どちらの洗剤を使用する場合でも、黒ずみを防ぐためにはすすぎをしっかり行うことが重要です。

まとめ

この記事では、タオルの黒ずみや臭いを防ぐ方法と、正しいお手入れのコツを紹介しました。

- タオルが黒ずむのはなぜ?

- タオルに臭いがつきやすいのはなぜ?

- タオルの黒ずみや臭いを防ぐには?

- タオルの黒ずみ・臭いが気になったらどうする?

日々のお手入れを少し工夫するだけで、タオルを清潔で気持ちよく使い続けることができます。お気に入りのタオルを気持ちよく使い続けるために、ぜひお手入れの参考にしてください。