07.11

【2025年】物価の高騰はなぜ続く?いつ終わる?家計への影響と今できる対策とは

物価の高騰が続いていて、家計の負担が大きくなっています。食品、日用品、エネルギー、ガソリンなど、多くの生活必需品の価格が上昇しているため、収入が増えている家庭でも、以前より生活に余裕を感じにくくなっているのではないでしょうか。

そこでこの記事では、物価の高騰がなぜ起きているのか、今どのような状況にあり、今後どうなっていくのかの見通しを解説します。物価高騰への対策についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

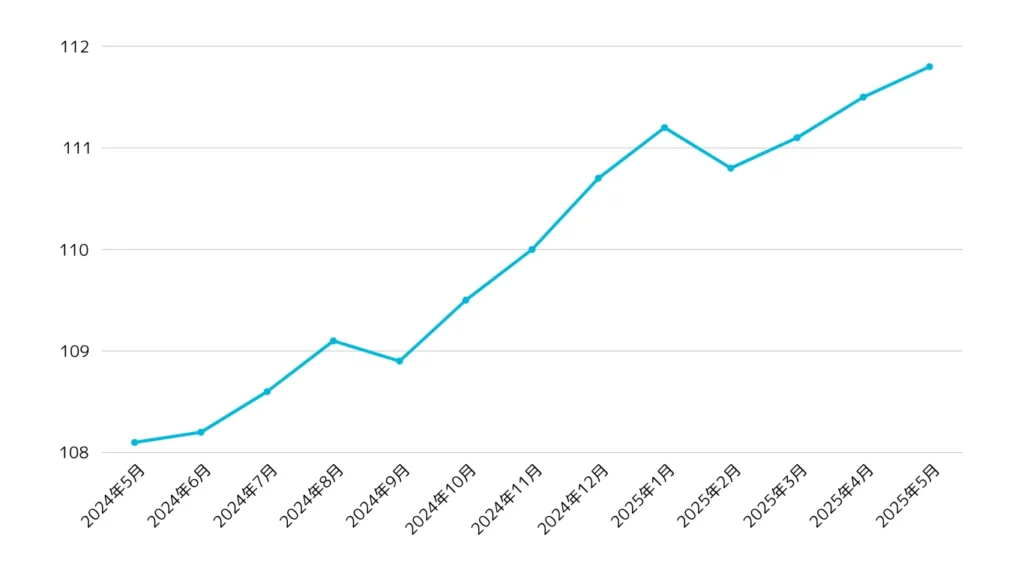

日本の物価の高騰の現状は?

日本の物価は、上昇を続けています。総務省が発表している「消費者物価指数」の推移を見てみましょう。

<消費者物価指数の推移>

※消費者物価指数とは、2020年の物価を100として、各月の物価を数字で表したものです。ここでは、2025年5月に発表されたデータを紹介しました。

物価の高騰は世界的に続いており、日本も例外ではありません。たとえば、米の価格は1年間で約2倍に上昇しており、その他の食品や日用品も軒並み値上がりしています。ガソリン価格は、2025年5月に経済産業省が燃料油価格定額引下げ措置を発表したことで一時的に落ち着いたものの、依然として平均175円/L程度の高騰が続いている状態です。

代表的な品目の価格がどのように上昇しているのかを見てみましょう。

<物価上昇の例(前年同月比)>

| 品目(2025年1〜3月期) | 前年同月比 |

|---|---|

| うるち米 | 101.0%増加 |

| チョコレート | 27.1%増加 |

| コーヒー豆 | 28.2%増加 |

| ペットフード(キャットフード) | 31.8%増加 |

| 電気代 | 11.3%増加 |

こうした価格上昇は身近な商品にとどまらず、原料として使われる金属部品や自動車部品、建築資材などにも広がっており、あらゆる分野で価格の高騰に悩まされているのが現状です。

物価の高騰は家計をどのように圧迫している?

物価の高騰は、家計を直撃しています。

総務省が発表している家計調査(2025年4月)によると、2025年1〜3月期における勤労者世帯の収入や消費支出は以下の通りでした。

<収入・可処分所得・消費支出の前年同月比>

| 項目(2025年1〜3月期) | 前年同月比 |

|---|---|

| 収入 | 1.4%増加 |

| 可処分所得 | 1.9%増加 |

| 消費支出 | 3.4%増加 |

※出典:総務省統計局ホームページ 家計調査

収入や可処分所得が前年よりも増加しているため、一見すると生活に余裕が生まれているように感じられますが、実際には消費支出の増加幅がそれをさらに上回っているのが現状です。物価の高騰が続いているため消費支出が増え続けており、「収入が増えているにもかかわらず、家計の負担が大きくなっている」と読み取れます。

物価が高騰しているのはなぜ?

身の回りの品の価格が上がり続けている背景には、複数の要因が重なっています。ここでは、特に影響が大きいとされる3点を紹介します。

- 原材料の価格が上昇しているため

- 円安で輸入価格が上昇しているため

- 人件費が上昇しているため

原材料の価格が上昇しているため

多くの分野において、原材料の価格が世界的に上昇しています。

原材料の価格が上昇すれば、それを使って生産される製品の価格にも反映されるため、物価が上昇します。特に影響が大きいのは、エネルギーや食料、建設資材など、国際的な取引量が多く、価格が変動しやすい品目です。

たとえば、原油や天然ガスの価格が高騰すれば、電力やガソリンといったエネルギーはもちろん、プラスチック製品や化学製品といった派生素材の価格も高騰します。また、ガソリン代が高騰して輸送費が跳ね上がったことで、あらゆる商品が値上がりし続けています。

円安で輸入価格が上昇しているため

2022年に始まった円安の影響により、輸入品の価格が上昇しました。日本は、食品や日用品、エネルギーなど、多くの品目を海外からの輸入に依存しているため、円安によって調達コストが上がり、それが販売価格の高騰につながりました。

たとえば、為替相場が1ドル=100円から150円になれば、同じ1ドルの商品を仕入れるのに必要な円の金額は1.5倍になります。仕入れ価格が上昇すれば、それがそのまま販売価格に反映され、物価の高騰につながるという連鎖が起こっているのです。

人件費が上昇しているため

上述の通り、国民の平均収入が増加しています。これは歓迎すべきことのように見えますが、裏を返せば企業の人件費が上昇していることを意味しており、それが販売価格にも反映されています。

特に、サービス業など労働集約型の事業では人件費の上昇が価格に直接影響しやすいため、物価の高騰につながる要因の一つになっています。

※労働集約型の事業とは:「人の手」による作業やサービス提供が中心の事業

物価の高騰はいつ終わる?

「今後も物価の上昇が続くのだろうか」「この物価高はいつ落ち着くのかを知りたい」と感じている方も多いでしょう。

しかし現時点では、政府や日本銀行を含め、いずれの機関も物価の高騰がいつ終息するかについて明確な時期を示していません。物価の高騰は、原材料価格の上昇や円安、人件費の上昇など、複数の要因が複雑に絡み合って起きており、一つの要素だけでは予測が難しいためです。

今後は、物価の上昇率がこれまでより落ち着くと見られてはいますが、依然として高騰した状態が続き、家計への影響が続くと考えられます。そのため、日々の生活費で家計を圧迫しない工夫が、今後もしばらくは必要になりそうです。

物価の高騰対策:ふるさと納税の活用法

日々の生活費で家計を圧迫しない工夫の一つとして、ふるさと納税の活用を紹介します。

食料や日用品が安くもらえる「ふるさと納税」とは

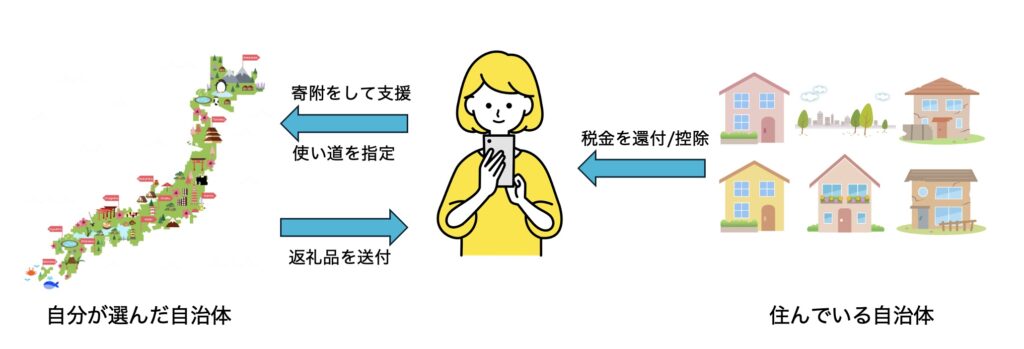

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附をして、その自治体の取り組みを支援する制度です。

自治体に寄附をすると、寄附金額のうち2,000円を超える分が寄附金控除として住民税や所得税から控除され、さらに寄附先の自治体から返礼品がもらえます。

自治体からもらえる返礼品は、お肉や野菜などの食料品から、ティッシュペーパーやタオルなどの日用品、旅行など多岐にわたります。ふるさと納税を活用すると、実質2,000円の自己負担で必要なものがもらえるため、家計の節約に最適です。

ふるさと納税でもらえる食料や日用品の例

ふるさと納税でもらえる返礼品には、次のようなものがあります。

お肉

ふるさと納税でもらえるお肉の例:大阪府泉佐野市のふるさと納税返礼品

焼肉やステーキ、日々の食事に重宝する切り落とし肉など、ふるさと納税ではさまざまなお肉の返礼品が提供されています。

少人数家庭におすすめの少量のものから、キロ単位で届くものまでいろいろ用意されているので、家族の人数や食べる量に合わせて選べるのが特徴です。

野菜や果物

ふるさと納税でもらえる野菜や果物の例:大阪府泉佐野市のふるさと納税返礼品

日々の食事に欠かせない野菜や果物も、ふるさと納税でもらえば実質2,000円の自己負担で済みます。産地から直接届く新鮮野菜はとてもおいしく、旬の時期なら栄養価も高いので、家族にも喜ばれます。

家計の節約になり、食卓が豊かになる、一石二鳥の返礼品です。

日用品

ふるさと納税でもらえる日用品の例:大阪府泉佐野市のふるさと納税返礼品

ティッシュペーパーなどの日用品や消耗品も、ふるさと納税でもらえます。毎日の生活に欠かせない日用品は、いくらあっても困るものではなく、ふるさと納税でもらえば家計の助けになります。物価が上昇している今、日用品の返礼品は非常に喜ばれています。

物価の高騰と対策に関するQ&A

現在の物価の高騰とその対策について、よくある質問とその回答を紹介します。

Q:今後、物価が下がる可能性はありますか。

長期的には、物価が下がる可能性もあります。ただし、短期間で急激に下がるとは考えにくい状況です。

価格が下がるためには、原材料価格や輸送コストの低下に加え、為替が円高傾向に転じるなど、複数の要因が同時に整う必要があります。しかし現時点では、こうした条件が一気にそろう可能性は高くないと見られています。

ただし、一部の品目については、今後も価格が上下する可能性があります。

Q:物価の高騰で特に影響を受けやすい世帯はどのような世帯ですか。

物価の高騰は多くの家庭に影響を及ぼしていますが、中でも影響を受けやすいとされているのが、年金生活者や子育て世帯です。

年金生活者は収入が一定のため、物価が上昇しても生活費を増やすことが難しく、結果として実質的な生活水準が下がるおそれがあります。

また、子育て世帯は食費や日用品などの支出が多く、物価の高騰が家計に与える影響が大きくなりやすいといえます。

Q:物価高騰にともなう実質値上げとは何ですか。

実質値上げとは、価格を据え置いたまま内容量を減らしたり、品質を下げたりすることをいいます。一見すると値上げとはわかりにくい場合もありますが、実際には値上げと同様の影響をもたらします。

たとえば、パック入りのハムの価格が変わっていなくても、実際には1枚減っていたり、バター1個あたりのグラム数が少なくなっていたりすることがあります。

企業側は、消費者の負担感を和らげるためにこのようにしていますが、結果的には家計への影響がじわじわと広がっていくため、見落とさないようにしましょう。

Q:物価の高騰が始まると長く続くのはなぜですか。

物価の高騰は、一度始まるとさまざまな分野に波及し、連鎖的に価格が上昇していく傾向があります。

たとえば、原材料の価格が上昇すれば製造コストが増え、商品価格に反映されます。加えて、人件費や輸送費が上がり、さらなる価格上昇を引き起こします。

このような連鎖が続くと、物価が一方向に動きやすくなり、高止まりや長期化につながります。特定の要因が解消されても、他の要因が残っている限り、物価は簡単には元に戻らないのです。

まとめ

この記事では、物価の高騰と家計への影響、その対策について解説しました。

- 日本の物価の高騰はどんな状況?

- 物価の高騰は家計をどのように圧迫している?

- 物価の高騰はいつ終わる?

- 物価の高騰対策:ふるさと納税の活用法

- 物価の高騰と対策に関するQ&A

物価の高騰により、「これまで買っていたものが買えなくなった」「夕食作りが大変になった」という方も多いでしょう。そんなときは、ぜひふるさと納税をご活用ください。

ふるさと納税なら、家庭に必要なものが実質2,000円で手に入ります。制度を上手に活用して、少しでも家計にゆとりを持たせる工夫をしてみましょう。