11.21

年収500万円ならふるさと納税はいくらまで?控除上限額の調べ方と失敗しないポイント

ふるさと納税には、寄附できる上限額があり、その金額は年収や家族構成などの条件で決まります。

では、年収500万円の人はいくらまで寄附できるのでしょうか。

この記事では、年収500万円の人が寄附できる上限額やその確認方法、上手に活用して失敗を避けるための注意点を解説します。仕組みを正しく理解し、無駄なく利用するための実践的な内容です。ぜひ参考にしてください。

年収500万円でふるさと納税はいくらできる?

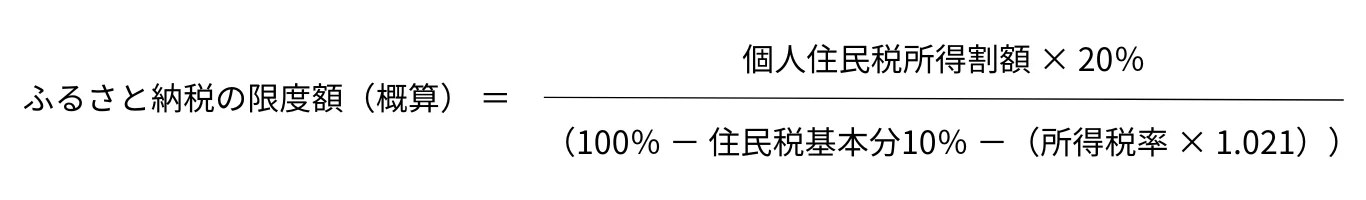

ふるさと納税の寄附上限額は、年収や家族構成などによって決まります。具体的には、以下の式によって計算されます。

年収500万円の人の上限額を計算すると、以下の金額になります。なお、ここで紹介するのは目安金額であり、実際の上限額は家族構成やふるさと納税以外の控除の内容によって変わります。

| 家族構成 | 寄附できる上限額 |

|---|---|

| 独身又は共働き(子0人) | 61,000円 |

| 夫婦(配偶者に収入なし) | 49,000円 |

| 共働き+子1人(高校生) | 49,000円 |

| 共働き+子1人(大学生) | 44,000円 |

| 夫婦+子1人(高校生) | 40,000円 |

| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 36,000円 |

| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 28,000円 |

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄附をすると、1年間の寄附合計額のうち2,000円を超えた金額分の税金が控除される仕組みです。さらに、寄附先の自治体から返礼品がもらえるため、実質2,000円で返礼品がもらえることになります。

ふるさと納税は、このように非常にお得な制度です。まだ寄附をしたことがない方も、ぜひ今年からふるさと納税を始めてみませんか。

年収500万円の人の控除上限額の調べ方

ふるさと納税の控除上限額を調べる方法は、2つあります。

- シミュレーションを利用する

- 早見表を利用する

シミュレーションを利用する

自分の控除上限額を知る手段としておすすめなのは、シミュレーションツールです。シミュレーションツールとは、年収・家族構成・医療費控除などの金額を入力すると、控除上限額の目安が自動で計算されるものです。各自治体のふるさと納税サイトや、各ふるさと納税ポータルサイトなどから提供されています。

実際に、年収500万円の場合の控除上限額がいくらになるか、シミュレーションをしてみましょう。

<例>年収500万円・独身・医療費控除5万円のケース

- シミュレーションツールで以下のように入力します。

給与所得控除後の金額:3,550,000円

所得控除の額の合計額:1,250,000円

医療費控除:50,000円 - 「上限額を計算する」をタップします。

今回のケースでは、控除上限額58,398円という結果が出ました。つまり、この場合は最大58,398円までふるさと納税の寄附が可能です。

このように、シミュレーションツールを使用すると、自分が寄附できる金額を細かく計算できます。ただし、ツールはあくまでも入力内容をもとにして控除上限額の目安金額を算出するものであり、算出されるのは概算の金額です。万が一、上限額を超えて寄附をしてしまうと、超えた分は控除されないので、抜け漏れなく正確に入力して、正しい金額を出すようにしましょう。

今回使用したのは、大阪府泉佐野市が提供するシミュレーションツールです。

早見表を利用する

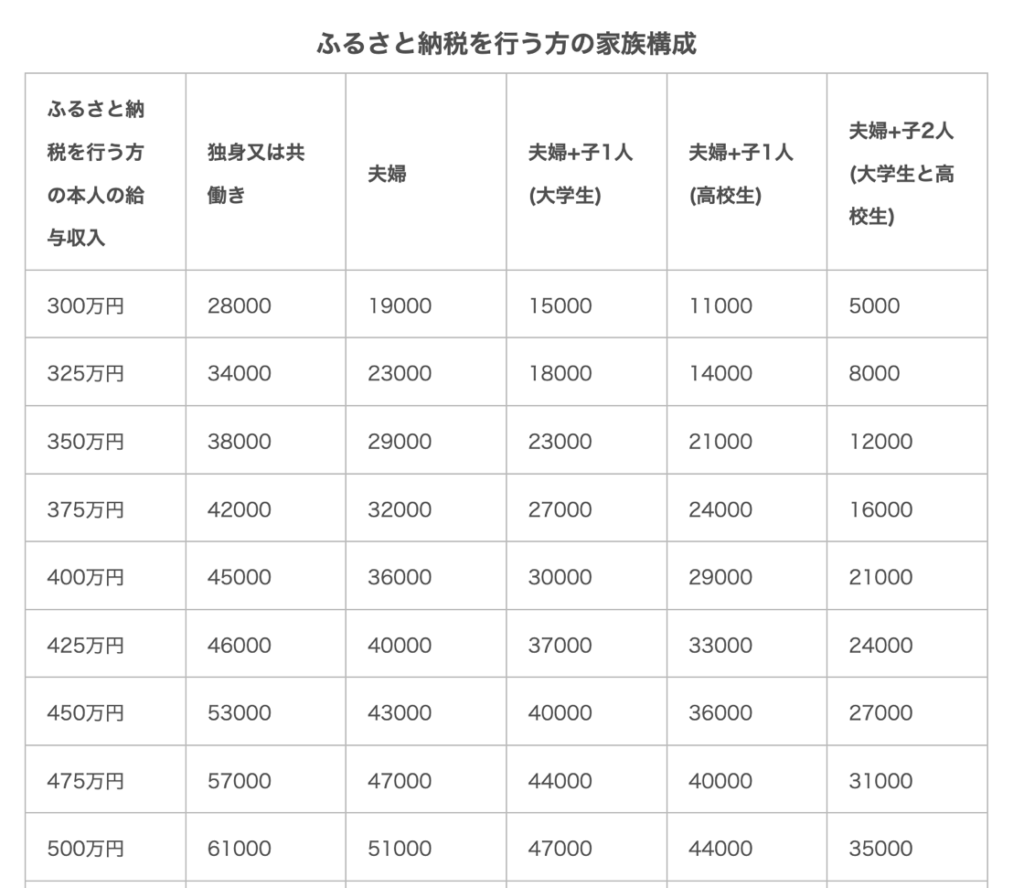

自分の控除上限額を知るもう一つの手段として、早見表を紹介します。早見表とは、控除上限額を年収・家族構成別に一覧表にしたもので、総務省や各自治体、ふるさと納税ポータルサイトなどが作成しています。シミュレーションに入力する控除額などがわからない場合には、早見表が便利です。

早見表は、このように一覧で確認できる点が便利です。ただし、ここに掲載されているのはおおよその目安金額です。条件によってはこれより少ない場合もあるので、より正確に知るためにはシミュレーションツールで確認することをおすすめします。

年収500万円の人がふるさと納税をするメリット・返礼品の具体例

一般的に、ふるさと納税は「お得」といわれていますが、どのように「お得」なのかがイメージできない方も多いのではないでしょうか。

そこで、年収500万円の人が寄附をするメリットを5つ紹介します。

- 自己負担額2,000円のみで2万円弱相当の返礼品がもらえる

- 生活費を節約できる

- その土地ならではの返礼品がもらえる

- 自分が応援したい自治体に寄附ができる

- 旅行券などをもらって現地に行ける

自己負担額2,000円のみで2万円弱相当の返礼品がもらえる

ふるさと納税は、1年間の寄附合計額から2,000円を差し引いた分が税金から控除され、さらに返礼品(寄附額の約3割相当)を受け取れる仕組みです。

年収500万円・独身の人が6万円寄附をすると、2,000円の自己負担で約18,000円相当の返礼品がもらえることになります。

ふるさと納税は、少ない負担で欲しいものを手に入れられる点が魅力です。

生活費を節約できる

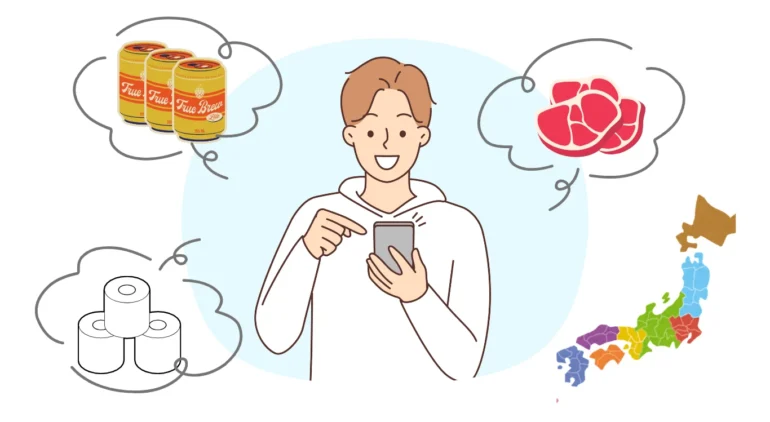

物価高の今、毎日の生活費を節約したいと考えている方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税を上手に活用すれば、日常の出費を減らすことができます。

たとえば、米や肉、飲料、ティッシュやトイレットペーパーなど、毎日の生活で必ず使うものをふるさと納税で選べば、買い物の支出を減らせます。キロ単位のお肉や大量のティッシュを受け取れば、ストックが増えるため買い物の手間も省けるでしょう。

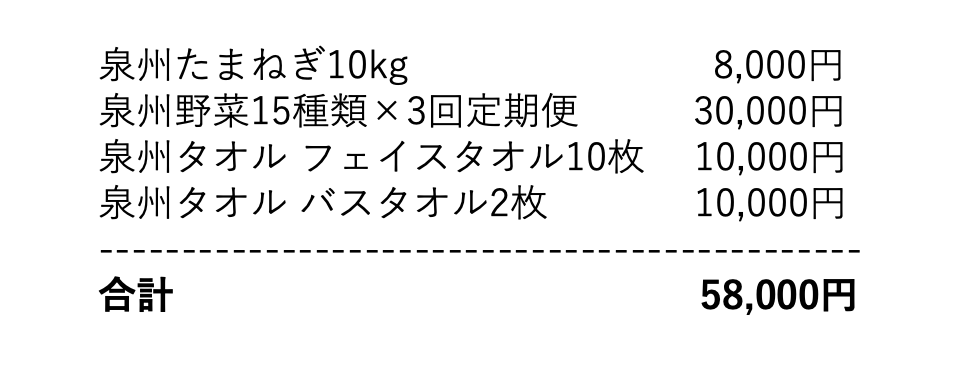

ふるさと納税は、生活費の節約と時間の短縮が同時にかなう、実用的な仕組みなのです。ここで、約60,000円寄附した場合に受け取れる返礼品の例を見てみましょう。

<例>約6万円の寄附でもらえる返礼品組み合わせ例

控除上限額が6万円前後の場合、自己負担2,000円でこれだけの返礼品を受け取ることができます。生活費を節約したい方は、ぜひふるさと納税にトライしてみませんか。

その土地ならではの返礼品がもらえる

ふるさと納税では、各地の特産品を受け取ることができます。その中には、限られた農家でのみ作られている農作物や、地元でしか獲れない海産物、伝統技術で作られる日用品なども含まれています。

その土地ならではの返礼品と出会えるのは、ふるさと納税の魅力の一つです。ここでは、控除上限額が60,000円の場合に受け取れる地場産品の例を紹介します。

<例>約6万円の寄附でもらえる返礼品組み合わせ例

産地直送の野菜はとても新鮮でみずみずしく、近隣で購入するものとは大きな違いがあると好評です。これらのセットも、自己負担2,000円で入手できます。

旅行券などをもらって現地に行ける

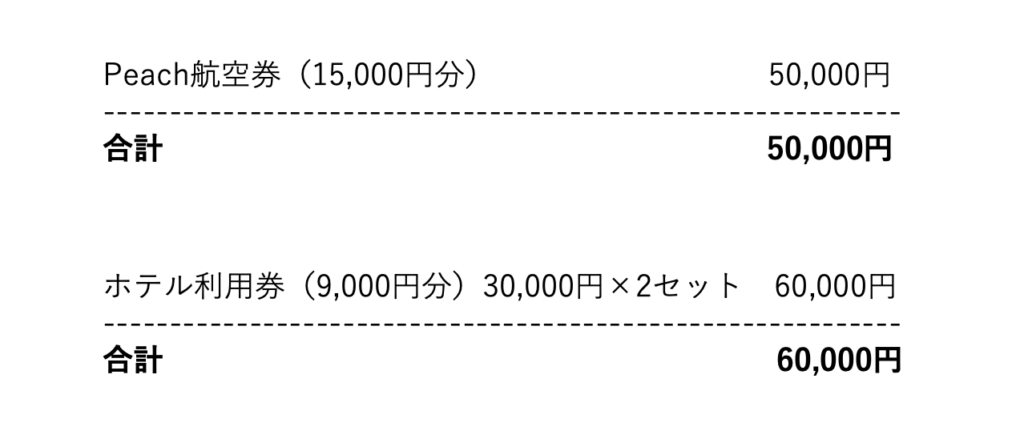

ふるさと納税では、旅行券や航空券、宿泊施設の利用券など、旅行時に利用できる返礼品も多く用意されています。これらの返礼品を活用すると、費用負担を減らして旅行を楽しめるのがメリットです。60,000円以下の寄附でもらえる旅行券にはどのようなものがあるのかを見てみましょう。

<例>約6万円の寄附でもらえる返礼品組み合わせ例

旅行が好きな方は、このような返礼品を自己負担2,000円で受け取れます。旅行関連の返礼品は他にも提供されていますので、ぜひチェックしてみてください。

自分が応援したい自治体に寄附ができる

ふるさと納税の寄附先は、自由に選べます。また、寄附金の使い道も、「教育」「医療」「環境保全」「防災」など、自治体が用意した分野の中から指定できます。

災害支援など、社会的意義のあるプロジェクトも用意されており、寄附をすることで社会貢献できる点も魅力です。

▶︎ 大阪府泉佐野市 グローバル人材育成支援プロジェクトの例

ふるさと納税失敗事例と失敗しないためのポイント

ふるさと納税は上手に活用すればお得な制度ですが、寄附の手順を誤り自己負担が増えてしまう例も多く見られます。

ここからは、実際によくある失敗事例と、その防ぎ方を紹介します。ふるさと納税をお得に活用するためのポイントを確認しておきましょう。

控除上限額を超えて寄附してしまった

ふるさと納税では、寄附額の3割程度に相当する価値の返礼品が用意されることが多いです。つまり、市場価格5,000円の品物の場合、ふるさと納税の寄附額はおおよそ15,000円になるのが一般的です。

控除上限額を超えて寄附をしてしまうと、超えた分は自己負担となり、結果として市場価格の約3倍を支払ってその商品を購入したのと同じになってしまいます。

損をしないために、寄附をする前に必ず自分の上限額を調べておきましょう。

寄附を忘れてしまった

ふるさと納税は、毎年1月1日から12月31日の1年間が対象です。12月31日を過ぎると、その年分としては扱われませんので注意しましょう。

「年末に寄附をしようと思っていたのに忘れた」「時間がなくなってしまった」という例も多いので、忘れそうな場合は少し早めに寄附を済ませておくとよいでしょう。早めに寄附をしておけば、ワンストップ特例の手続きも余裕をもって行えます。

夫婦一人ずつ寄附できるのを知らなかった

ふるさと納税は、家族単位ではなく、税金を納めている一人ひとりを対象とした制度です。夫婦それぞれが年収500万円の場合でも、各自の上限はおおむね約6万円(控除の状況により前後)です。合算してどちらか一方が約12万円を寄附することはできませんので、注意が必要です。

なお、クレジットカードを使用する場合は、カードの名義人が寄附者である必要があります。たとえば、夫が妻のクレジットカードで決済することはできませんので、必ず各自の名義のカードで手続きをしましょう。

また、二人とも同じ年収500万円であっても、控除の状況が異なると、寄附できる上限額も異なります。一人ずつシミュレーションを行い、上限を確認することをおすすめします。

まとめ

この記事では、年収500万円の人のふるさと納税について解説しました。

- 年収500万円でふるさと納税はいくらまでできる?

- 年収500万円の人の控除上限額の調べ方

- 年収500万円の人がふるさと納税をするメリット

- ふるさと納税失敗事例と失敗しないためのポイント

年収500万円で寄附できる上限額は、最大で6万円前後です。6万円寄附すれば、18,000円相当の品物を自己負担2,000円で入手できるのでとてもお得です。

今年まだ寄附をしていない方は、ぜひ今からふるさと納税をしてみませんか。今年の寄附の締切は、12月31日です。

自分がいくらまで寄附できるのかを知りたい方は、ぜひシミュレーションをご活用ください